3.4.2

Ориентация и углы

Достаточно важным вопросом является

ориентация ШБК в пространстве. Как известно, ШБК отклонена внутрь и вперед

относительно длинной оси диафиза бедра. С учетом округлости ШБК в поперечном

сечении, для уточнения ее пространственного положения достаточно уточнения двух

углов ее поворота, в горизонтальной и фронтальной плоскости соответственно.

Обращает на себя внимание то, что

положение ШБК обычно описывается одновременно относительно двух различных

систем координат. Действительно, наклон внутрь во фронтальной плоскости

рассматривается относительно длинной оси диафиза бедра. Последнее, как

известно, ориентировано не строго вертикально, а отклонена во фронтальной

плоскости кнаружи у мужчин на 6±1°, а у женщин на 7±1° (Кондрашин Н.И. и

соавт., 1988). Поворот же кпереди оценивается относительно мыщелков дистального

конца бедренной кости, имеющих сложную конфигурацию и разных по величине. Было

бы правильным принять за точку отсчета, какую-либо одну область бедренной кости

и относительно ее определять величину отклонения ШБК. Думается, что система

отсчета могла бы задаваться положением мыщелков несмотря на то, что они

расположены на противоположном конце кости. В качестве обоснования выбора можно

привести то, что при ходьбе – основном виде локомоции человека, для бедренной

кости опорной частью являются именно мыщелки. Вместе с тем для клинических

целей, в большинстве случаев, достаточна, а в практической рентгенологии более

оправдана принятая сейчас методика описания ориентации ШБК.

По нашему мнению, за «нулевое»

положение бедренной кости следует принять ее расположение, при котором передняя

поверхность мыщелков лежит строго во фронтальной плоскости, а их нижняя

поверхность в горизонтальной. Призматическая форма дистального конца бедренной

кости позволяет точно ее сориентировать. При таком расположении мыщелков,

длинная ось диафиза бедренной кости образует с вертикалью у мужчин угол

10.6±2.55°, а у женщин 12.0±1.28°, за счет вальгуса в коленном суставе (Озеров

А.Х., Рудой И.П., 1973).

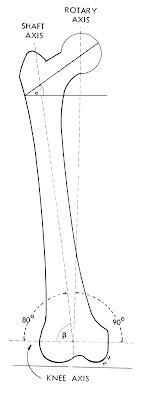

Таким образом, предлагается описывать положение ШБК по двум углам, определяемым по отношению к мыщелкам бедра. Первый из них, шеечно-мыщелковый угол – угол отклонения ШБК во фронтальной плоскости - α (Рис.3.27), второй, угол антеверзии – отклонение ШБК в горизонтальной плоскости. Третий параметр, не относящийся напрямую к ШБК - угол отклонения диафиза бедра в сагиттальной плоскости, также должен вычисляться по отношению к мыщелкам (Рис.3.27).

|

| Рис.3.27. Шеечно-мыщелковый угол – α, угол отклонения диафиза бедра в сагиттальной плоскости - β (из Huggler A.H., 1968, с дополнениями). |

Длинная ось диафиза бедренной кости и длинная ось ШБК образуют, так называемый, шеечно-диафизарный угол (ШДУ). Он определяет величину наклона ШБК во фронтальной плоскости в медиальную сторону (Рис.3.28). Второй основной угол, описывающий отклонение ШБК в горизонтальной плоскости, а именно поворот ее кпереди – угол антеверзии. Его значение измеряется углом между длинной осью ШБК и фронтальной плоскостью. При повороте ШБК кпереди говорят об антеверзии, а при отклонении кзади о ретроверзии.

У новорожденных ШДУ составляет 140° (Воробьев В.П., 1932). По данным З.И.Шнейдерова (1958) ШДУ у новорожденных и детей первых месяцев жизни в среднем 133.5 Согласно Р.Л.Горбуновой и соавт. (1976) у новорожденных ШДУ 125–160°. В возрасте 3-5 лет ШДУ 132±5.6°, а в возрасте 15-17 лет 127±4.5° (Талько И.И., Гнатов В.И., 1989). В.Д.Чаклин (1964) считал, что ШДУ у детей в норме 130-150°.

Рис.3.28. Ось шейки бедренной кости – d, ось диафиза бедра – с, их пересечение шеечно-диафизарный угол (126°).

По данным Н.В.Корнилова и соавт. (1997)

у взрослых ШДУ составляет 106–155° в среднем 125°. В своей работе В.В.Кованов,

А.А.Травин (1963) указывают, что величина ШДУ колеблется от 105° до 130°, у

женщин он в среднем 110–115°, а у мужчин 120–125°. Согласно Т.А.Ревенко (1968)

ШДУ находится в интервале 110-140°. По данным М.Ф.Иваницкого (1965) величина

ШДУ приблизительно составляет 130°. Р.Я.Усоскина и соавт. (1979) в своей работе

нормальной считали величину ШДУ 120-130°. В.Д.Чаклин (1964) и В.И.Садофьева

(1990) указывали, что у взрослых в норме ШДУ равен 125–130°, а по С.Г.Рукосуеву

(1948) 126-130°. В.Н.Гурьев (1975) дает менее широкий интервал 127–130°, а

А.М.Шабанов, И.Ю.Каем (1966) сужают его до 126-127°. По В.В.Гориневской (1938)

ШДУ 127-128°, 140° у детей и 115° у стариков. Согласно мнению В.С.Майковой-Строгановой,

Д.Г.Рохлину (1957) ШДУ в среднем 122°, а Т.С.Зацепин (1949) приводит цифру

130°. По данным G.Chapchal (1965), N.Rydell (1966)

ШДУ в среднем 126°. Л.П.Соков и М.Ф.Романов (1991) считают, что ШДУ

приблизительно равен 127°, аналогичного мнения придерживается и F.Pauwels (1973).

Как можно заметить, величина ШДУ неодинакова

в различные возрастные периоды. По В.П.Воробьеву (1932) у взрослых ШДУ около

125°, а у новорожденных 140°, с возрастом он становится меньше под действием

силы тяжести и под действием мышц. Основываясь на многочисленных измерениях,

Е.П.Подрушняк (1972) указывал, что ШДУ в молодом возрасте 127.7±6.75°, а в

пожилом уменьшается до 125.4±4.0°. А.С.Крюк (1970) обращает внимание на то, что

ШДУ уменьшается в процессе роста ребенка со среднего значения 133° в возрасте

от шести месяцев до двух лет, до 128° в возрасте 12–15 лет. Об уменьшении ШДУ с

возрастом указывает И.И.Мирзоева и соавт. (1976) согласно приводимым в их

исследовании средним величинам, у новорожденных ШДУ 135.12°, а в возрасте 9–12

лет 131.75°. Также указывается на то, что у женщин данный угол на 2–3° меньше,

чем у мужчин, у астеников и лиц, ведущих малоподвижный образ жизни больше, чем

у гиперстеников и людей, занимающихся тяжелым физическим трудом. Согласно П.Г.Корневу

(1959) ШДУ у новорожденных в среднем 150°, с возрастом он уменьшается, достигая

122-127°. Близкие данные приводит N.Rydell (1966)

ШДУ при рождении составляет 150° и уменьшается до 126° в пубертатном периоде,

что связывается с адаптацией ШБК к вертикальной нагрузке. По мнению данного

автора, и изменение угла антеверзии связано с приспособлением к механическим

напряжениям. M.E.Müller (1979) указывает, что при

рождении, ШДУ составляет 136°, а в возрасте 15-17 лет 127°. Согласно В.О.Марксу

(1978) ШДУ у маленьких детей 144°, и 120° у стариков, в среднем он равен

126-130°.

В норме ШБК отклонена кпереди от

фронтальной оси мыщелков, образуя, так называемый, угол антеверзии. Согласно

литературным данным в первые месяцы жизни плода, оси мыщелков и ШБК почти

совпадают и располагаются в сагиттальной плоскости, при этом ГБК обращена

вперед, а надколенник кнаружи. В процессе дальнейшего развития плода бедренная

кость вращается внутрь, а ее проксимальный конец вместе с ШБК отстает при этом

повороте (Ревенко Т.А., Цент Г.Н., 1966).

Угол антеверзии ШБК изменяется в

течение жизни, так по данным, приводимым И.И.Мирзоевой и соавт. (1976), у

новорожденных указанный угол равен в среднем 25.93°, в возрасте 9–12 лет 22.5°

и стабилизируется к 18–25 годам равняясь в среднем 8–12°. Согласно Bohm, процесс скручивания бедренной

кости вокруг вертикальной оси идет как в эмбриональном периоде, так и после

рождения (Тер-Егиазаров Г.М., Санакоева И.И., 1973). В процессе развития

проксимального конца бедренной кости угол антеверзии уменьшается приблизительно

на 39°, что обусловлено действием мышц и составляет у взрослых 6° (Латыпов

А.Л., Гафаров Х.З., 1980). Исследованиями И.И.Талько, В.И.Гнатова (1989)

установлено, что в возрасте 3-5 лет антеверзия составляет 25.5±9.7°, а к 15-17

годам уменьшается до 20.1±5.8°. M.E.Müller (1979) сообщает, что угол

антеверзии при рождении 31°, а к 17 годам становится равным 14°. По

С.Г.Рукосуеву (1948) антеверзия ШБК составляет 15-30° иногда, наблюдается

отклонение ее назад на 25°. У взрослых угол аневерзии находится в интервале

20-30° (Ревенко Т.А., 1968). По данным N.Rydell (1966)

угол антеверзии в среднем 14°, аналогичного мнения придерживается и M.Harty (1984). Согласно В.О.Марксу (1978)

у детей угол антеверзии равен в среднем 30°, у взрослых 12°. По мнению

В.П.Воробьева, (1932) и К.П.Минеева (1992) антеверзия в норме около 10°.

Несколько большее значение приводят T.Terjesen et al. (1982) с их точки зрения она

составляет 13°. G.Chapchal (1965) указывает, что антеверзия

ШБК равна 12°. По данным Н.В.Корнилова и соавт., (1997) у взрослых угол

антеверзии обычно равен 10–15°. Г.М.Тер-Егиазаров, И.И.Санакоева (1973)

считают, что у взрослых антеверзия составляет 12°, согласно Bohm процесс скручивания бедренной

кости вокруг вертикальной оси идет как в эмбриональном периоде, так и после

рождения.

Известен еще один параметр,

описывающий взаимоотношение костей образующих ТБС - шеечно-ацетабулярный угол

(Рис.3.29). Он в норме составляет 60±10° (Reikeras O. et al., 1983).

Как видно из приведенных данных, величины

углов отклонения ШБК достаточно вариабельны. Это обуславливает размытость

понятия не только нормы, но и патологии. Вместе с тем деформация ШБК

сопровождающаяся уменьшением ШДУ определяется как варусная деформация - coxa valga, а увеличение ШДУ именуется

варусной деформацией ШБК - coxa

vara (Шехтер

И.А., Павлов А.С.,1959).

Если принять, что ШДУ в норме составляет 126-130° можно получить значение, предложенного нами, шеечно-мыщелкового угла, учитывая то, что длинная ось диафиза бедренной кости образует с вертикалью у мужчин угол 10.6±2.55°, а у женщин 12.0±1.28° (Озеров А.Х., Рудой И.П., 1973). Соответственно у мужчин величина шеечно-мыщелкового угла в норме 25.4–29.4±2.55°, а у женщин 24.0–28.0±1.28° (Рис. 3.27).

Рис.3.29. Шеечно-ацетабулярный угол

– γ.

Автор:

Архипов С.В. – С.В. Архипов-Балтийский является псевдонимом, который использовался до начала 2006 года с целью более точной дифференцировки на научном поле.

Цитирование:

Архипов-Балтийский СВ. Рассуждение о морфомеханике. Норма. В 2 т. Т. 1. Гл. 1-4. - Испр. и доп. изд. Калининград, 2004. [aleph.rsl.ru]

Архипов-Балтийский СВ. Рассуждение о морфомеханике. Норма. В 2 т. Т. 2. Гл. 5-6. - Испр. и доп. изд. Калининград, 2004. [aleph.rsl.ru]

Примечания:

Первая крупная публикация автора, посвященная морфомеханике живых систем, биомеханике пояса нижних конечностей и связки головки бедра, ligamentum capitis femoris (LCF).

Ключевые слова

ligamentum capitis femoris, ligamentum teres, связка головки бедра, анатомия, морфомеханика, биомеханика

Биомеханика и морфомеханика