Фрагменты из книги Testut L. Traité d'anatomie humaine. T. 1. Osteologie – Arthrologie – Miologie (Трактат анатомии человека. Том 1. Остеология – Артрология – Миология, 1904). Фрагменты книги резюмируют основные сведения об анатомии ligamentum capitis femoris (LCF), полученные к началу XX века. Первоисточник на французском языке доступен по ссылке: 1904TestutL.

Цитата, стр. 327.

Головка бедра. — Головка

бедренной кости, правильно закругленная, представляет примерно две трети сферы.

Она смотрит вверх, внутрь и немного вперед. Ее свободная поверхность,

инкрустированная суставным хрящом, ограничена снаружи двумя-тремя изогнутыми

линиями, принадлежащими разным окружностям. Немного ниже и позади ее центра эта

головка имеет выдолбленное грубое углублением: это ямочка круглой связки,

предназначенная, как указывает ее название, для прикрепления круглой связки

тазобедренного сустава. В этой ямочке обычно видны пять-шесть сосудистых

отверстий, всегда весьма изменчивых по расположению и размерам.

|

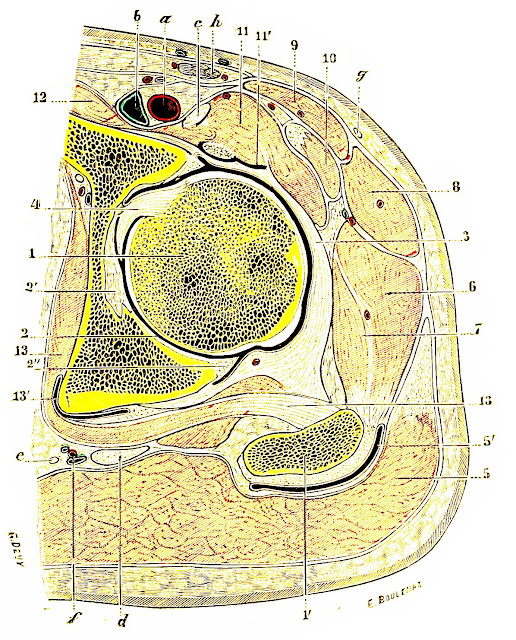

Рис. 317. Верхний конец

бедренной кости, вид сзади-внутри. (рис. слева)

Рис. 318. Верхний конец бедренной

кости, вид снаружи. 1 — головка. — 2 — ямка круглой связки. — 3, большой

вертел, … (рис. справа)

Цитата, стр. 577.

Головка бедренной кости. —

Головка бедренной кости, округлая и гладкая, представляет примерно две трети

сферы, радиус которой у мужчин 25 миллиметров, у женщин — только 20

миллиметров. Она смотрит косо вверх, внутрь и немного вперед. Поэтому при

соединении своей нижней трети с верхними двумя третями, немного ниже ее центра на

медиальной поверхностности, головка бедренной кости имеет небольшое грубое

углубление, иногда округлой, но чаще всего треугольной или овальной формы с

длинной передне-задней осью: это ямка головки (fovea capitis у немецких

анатомов), в которую мы увидим вставленную внутрисуставную связку — круглую

связку. На дне этой ямочки обычно открывается некоторое количество мелких

отверстий, предназначенных для прохода сосудов, преимущественно вен.

Цитата, стр. 578.

В свежем состоянии головка

бедра на всем протяжении, кроме передней половины ямки круглой связки, покрыта

слоем гиалинового хряща, толщина которого уменьшается от центра к периферии.

Следует отметить, что этот хрящевой слой более развит на верхней части головки,

чем на нижней. Именно над местом прикрепления круглой связки она имеет

максимальную толщину: в этом месте она достигает 2,5 миллиметров и даже 3

миллиметров.

Цитата, стр. 579-580.

На уровне трех описанных выше

вырезок на брови вертлужной впадины фиброзно-хрящевой ободок (губа) ведет себя

следующим образом: он спускается ко дну подвздошно-лобковой и

подвздошно-седалищной вырезок: заставляет их исчезнуть, заполняя их. На уровне

седалищно-лобковой вырезки, напротив, он проходит как мостик от одного конца

этой вырезки к другому и таким образом превращает ее в отверстие, наполовину

костное, наполовину фиброзное (седалищно-лобковое отверстие), которое сообщает

вертлужную впадину с наружной поверхностью: эта свободная часть губы, проходящая

над седалищно-лобковой вырезкой (рис. 528, 5'), получила название поперечной

связки вертлужной впадины. Сформировавшееся таким образом седалищно-лобковое

отверстие в значительной степени занято клеточно-жировой массой, служащей

связующим звеном между околовертлужной клетчатки и жировым пакетом внутри.

Через нее проходят, кроме того, определенное количество сосудов (одна-две

артериолы и две-три венулы), предназначенные для круглой связки и таза.

…

3. Средства соединения. —

Бедренная кость и тазовая кость объединены двумя связками: 1. периферической

связкой, капсульной связкой, которая окружает сустав и выстлана снаружи

некоторым количеством более или менее четко дифференцированных пучков,

называемых пучками укрепления капсулы; 2. внутрисуставной связкой, называемой

круглой связкой.

Цитата, стр. 584-587.

C. Круглая связка. — Связка,

которую очень неправильно называют круглой связкой, поскольку она уплощена,

представляет собой толстую фиброзную полосу, расположенную в самой внутренней

части сустава и простирающуюся от головки бедренной кости до седалищно-лобковой

вырезки. Ее длина составляет от 30 до 35 миллиметров; ее ширина составляет от 8

до 10 миллиметров на бедренном конце и от 14 до 16 миллиметров на

противоположном конце. — На медиальной стороне бедренной кости (рис. 532) она

вставляется в ямочку (fovea capitis), видимую на головке этой кости. Укажем по

этому поводу, что эта крепление происходит не на всем протяжении

рассматриваемой ямочки, а только в передней ее части; задняя часть ее, менее

глубокая, выдолбленная наподобие желоба, слитная и гладкая, служит вместилищем

связки, но не дает ей прикрепления. — На стороне таза (рис. 533) прикрепление

круглой связки производится следующим образом: ее средние волокна заканчиваются

на поперечной связке вертлужной впадины; верхние волокна ее обычно сгущаются в

особый пучок, называемый лонным пучком (рис. 533, 3), который прикрепляется к

переднему концу седалищно-лобковой вырезки; нижние волокна ее также образуют

пучок, называемый седалищным пучком (рис. 533, 4), более сильный, чем

предыдущий, который соответствует заднему краю вырезки и который закрепляется

на этом крае, чаще всего вне вертлужной впадины. Добавим, что внутренняя часть

связки постоянно дает начало соединительным пучкам, которые движутся к задней

части вертлужной впадины и заканчиваются там вблизи ее переднего или лобкового

края. Эти соединительные пучки, покрытые суставной синовиальной оболочкой,

иногда образуют, как это видно на рисунке 534 (3), настоящую перепончатую

складку, соединяющую круглую связку с тыльной стороной.

Круглая связка в своем

развитии имеет весьма обширные индивидуальные вариации. Очень сильна в одних

препаратах, но крайне слаба в других. Иногда она сводится к простой

синовиальной складке, захватывающей несколько соединительных пучков, а в

некоторых случаях полностью исчезает (Палетта). Один из нас наблюдал (май 1895

г.) очень яркий пример у взрослого человека в возрасте от тридцати пяти до

сорока лет. Аномалия была двусторонней; несмотря на отсутствие круглой связки,

бедренная ямка и задняя часть вертлужной впадины были четко выражены: они были

заполнены мягкими соединительнотканножировыми элементами, по которым

распространялась синовиальная оболочка. Мы знаем, что среди антропоидов круглая

связка отсутствует у орангутанга, исключение тем более замечательное, что эта

связка постоянна у гориллы, гиббона и шимпанзе.

Когда она хорошо развита, ее

сила сопротивления значительна. Жилис, изучавший ее на многочисленных препаратах,

пришел в среднем к следующим цифрам: у новорожденного она выдерживает от 7 до 8

килограммов; у взрослых от 30 до 45 килограммов; наконец, если мы зафиксируем

обе бедренные кости между губками тисков, а затем попытаемся разорвать обе

связки одновременно, воздействуя на таз, мы добьемся этого разрыва только при тяге

от 60 до 70 килограммов.

Ее значение. — Круглая связка

издавна считалась предназначенной для ограничения определенных движений тела:

для некоторых — приведения; для других — сгибательные движения с вращением

наружу. Еще в 1844 году Саппей, мнение которого по этому поводу стало

классическим, сделал из него сосудодержатель, я имею в виду своего рода

защитную оболочку для сосудов, идущих к головке бедренной кости. Велкер в 1875

году, в свою очередь, сравнил ее со своего рода метлой, ответственной за распределение

синовии по суставным поверхностям за счет трения, которое она оказывает по

последней. Наконец, в последние годы круглая связка стала для Тийо стопорной

связкой, не позволяющей головке бедренной кости опираться своей вершиной на дно

вертлужной впадины и дающей нам патологическое объяснение этого факта,

вызванного падением непосредственно на большой вертел, что приводит к перелому

шейки, а не к разрыву стенки, хотя и такой тонкой, вертлужной впадины.

Действительно ли круглая

связка, когда она хорошо развита, выполняет эти различные функции, возможно,

хотя и спорно. Но утверждать, что это ее истинное морфологическое значение,

утверждать, что она была помещена в то положение, которое она занимает, мудрой

и предусмотрительной природой для выполнения приписываемых ему функций, —

значит не склоняться еще раз перед этой старой теорией конечного результата, причиной,

которой так злоупотребляли в морфологии человека и которую давно пора предать

забвению!

Сравнительная анатомия, к

которой мы никогда не можем достаточно обратиться, когда дело доходит до

установления значения того или иного анатомического образования, учит нас, что

у некоторых низших позвоночных так называемая круглая связка вместо того, чтобы

оставаться скрытой в суставной полости, выходит из этой суставной полости.

полость, а затем представляет более или менее тесные связи с мышцей имеющей

лобковое прикрепление, которая является аналогом нашей гребенчатой мышцы. Вот у

лошади (Саттон) мы видим, как круглая связка разделяется на два пучка: один

остается скрытым внутри полости сустава, другой экстериоризируется (позвольте

мне так выразиться) и заканчивается на лобковом конце белой линии; именно от

этого последнего пучка отделяется гребенчатая мышца. У сфенодона и у некоторых

птиц, особенно у страуса (Саттон), круглая связка продолжается непосредственно

этой последней мышцей (рис. 535), которая таким образом прикрепляется к головке

бедренной кости. Теперь мы очень ясно понимаем истинное значение круглой связки

у высших млекопитающих и человека: это просто остаток сухожилия, отделившийся

от мышцы в ходе филогенетического развития.

Такая интерпретация, которая

делает круглую связку атрофированным органом, рудиментарным органом, органом

без функции, в то же время объясняет нам столь многочисленные индивидуальные

вариации, которые представляет нам эта связка.

Совсем недавно (1892 г.)

Мозер, после многочисленных сравнительно-анатомических исследований, пришел к

выводу, что круглая связка — это часть суставной капсулы, которая первоначально

располагалась вне сустава (пресмыкающиеся) и которая позднее, вслед за

изменением ориентация бедренной кости (млекопитающие) вторично погрузилась в

полость сустава. Изучение ее развития у человека показало нам, что даже у

последнего существует стадия, когда контур круглой связки оказывается за

пределами контура сустава. Более того, Мозер признает, что после проникновения

в сустав круглая связка утратила всякую функцию и представляет собой не более

чем рудиментарное образование.

|

Рис. 533. Круглая связка,

сильно приподнятая вверху, что указывает на ее прикрепление к тазу. (Поперечная

связка вертлужной впадины удалена.). 1 — вертлужная впадина, 1’ — ее дно; 1’’ вертлужная

губа. — 2, круглая связка, 3 — лобковый пучок, 4, ее седалищный пучок. — 5 —

вертлужная артерия, с 5’ — ветвью круглой связки. — 6, 6’, вены, идущие из дна.

(рис. слева)

Рис. 534. То же,

приподнятое снизу, чтобы показать серповидную складку, соединяющую ее с дном.

(Поперечная связка вертлужной впадины на месте). 1 — круглая связка, 1’ — ее

лобковый пучок; 1’’, ее седалищный пучок. — 2, задняя часть вертлужной впадины.

— 3, перепончатая складка, идущая от внутренней поверхности круглой связки к

лобковому краю задней части. — 4, синовиальная область. (рис. справа)

4. Синовия. — Синовиальная

оболочка тазобедренного сустава состоит из двух частей: одна часть, соответствующая

капсуле, — основная, или собственно синовиальная часть; меньшая часть,

окружающая круглую связку и которую мы будем называть синовиальной оболочкой

круглой связки.

Собственно синовиальная

оболочка начинается вверху на свободном крае вертлужной впадины. Затем она

спускается на внешнюю сторону губы, до некоторой степени покрывает ее (рис.

529) и затем отражается на внутренней стороне капсулы, которую равномерно

выравнивает до своего бедренного прикрепления. Там она снова отражается и,

выходя из капсулы, распространяется снаружи внутрь по шейке, заканчиваясь по

периметру хрящевого слоя, покрывающего головку бедренной кости.

В месте отражения от капсулы

на шейке синовиальная оболочка бедра местами приподнимается либо за счет сосудов,

идущих к головке бедренной кости, либо за счет глубоких пучков фиброзной

капсулы, которые, следуя по возвратному пути, поднимаются вдоль шейки и

располагаются в точке, более или менее близкой к суставной поверхности. Отсюда

за синовиальной оболочкой образуются мелкие серповидные складки (frenula seu

relinacula capsulae у древних анатомов), которые простираются от наружной части

капсулы к шейке. При этом эти серозные складки всегда весьма изменчивы по

своему числу, расположению, размерам, значению. Одна из них, более развита, чем

другие, и почти постоянно видна в задненижнем отделе шейки, расположена по

прямой линии, соединяющей малый вертел с ямкой круглой связки (рис. 527, 4). В

его толще проходит небольшая артерия, предназначенная для головки бедренной

кости. Амантини, который в 1889 году описал эту складку под очень

многозначительным названием гребенчато-ямочная складка (т. е. идущей от

гребешковой области к ямочке головки бедра или ямке), считал необходимым

рассматривать ее как остаток мышечного пучка, который простирается от лобка до

головки бедренной кости. Таким образом, она зависит от круглой связки.

Фиброзная капсула, благодаря

своей толщине и непрерывности, не может пересечь синовиальную оболочку, и лишь

в исключительных случаях мы встречаем за ее пределами эти синовиальные

расширения в форме тупика, которых так много вокруг колена и голеностопного

сустава. Однако в одной точке, соответствующей задней части шейки, синовиальная

оболочка приподнимает капсулу, очень тонкую в этом месте, и образует своего

рода полукольцевое утолщение, хорошо заметное на суставе, в котором введен жир

(531.4). Мы уже видели выше и напомним здесь вскользь, что в передней части

сустава синовиальная оболочка бедра иногда сообщается с серозной сумкой

поясничной мышцы через овальное отверстие, расположенное по внутреннему краю

подвздошно-бедренной связки.

б. Синовиальная оболочка

круглой связки. — Эта синовиальная оболочка образует полную оболочку круглой

связки. Вверху, со стороны головки бедра, она заканчивается ровно на краю ямки,

куда прикрепляется связка. Внизу, со стороны таза вертлужной впадины, она

распространяется на жировую подушечку, заполняющую дно, и заканчивается на

периферии этого дна, т.е. на вогнутом крае хрящевого серпа, охватывающего

суставную часть вертлужной впадины и на внутреннем крае поперечной связки

вертлужной впадины. Синовиальная оболочка круглой связки медиально закрывает

седалищно-лобковую вырезку. Она нередко образует на этом уровне один или два

небольших тупиковых углубления (рис. 534.4), которые на хорошо инъецированных препаратах

появляются у внутреннего входа в вырезку в виде почек более или менее

выступающих.

|

| Рис. 535. Круглая связка страуса (по Саттону) 1. бедренная кость, — 2, ее головка. — 3 — сухожилие (гомологично круглой связке) гребенчатой мышцы (4). |

Цитата, стр. 589-590.

6. Артерии. — Артерии

тазобедренного сустава берут начало из двух источников: глубокого бедренного и

внутреннего подвздошного.

а. Глубокая бедренная орошает

сустав посредством двух передних и задних огибающих сосуда.

…

Кроме этих ветвей, всегда

весьма изменчивых по числу, объему и направлению, укажем как очень частые: 1.

ветвь, которая, рожденная от передней огибающей, идет к подвздошно-бедренной

связке и немного перфорирует ее выше середины бедренного прикрепления (Моррис);

2. ветвь, которая, рожденная от задней огибающей сустав, вливается в

седалищно-лобковую вырезку, достигает задней части вертлужной впадины и

заканчивается в круглой связке, в жировой клетчатке дна и иногда в головке

бедренной кости.

b. Внутренняя подвздошная артерия

кровоснабжает тазобедренный сустав через три свои ветви: запирательную,

седалищную и ягодичную. — Запирательная ветвь через свою наружную

бифуркационную ветвь отходит от суставной ветви, которая проникает в

седалищно-лобковую вырезку (рис. 533.5) и там разделяется на две ветви: первая

ветвь, часто двойная, теряется на дне вертлужной впадины; вторая ветвь, следует

по круглой связке к головке бедренной кости. Эта последняя ветвь, обычно очень

тонкая, заканчивается у ямки круглой связки (это наиболее частый случай) или

проникает в головку бедра, образуя, таким образом, в последнем случае питающий

путь внутрикостной артерии. — Седалищный отдает мелкие артериолы на заднюю

поверхность сустава; одна из ее ветвей, бедренная артерия, также отдает

несколько ветвей к капсуле, проходя между близнецовыми мышцами и внутренней

запирательной артерией (Морриса). — Ягодичная артерия, наконец, через свою

глубокую ветвь дает несколько суставных ветвей, которые достигают сустава,

прободая нижнюю часть малой ягодичной мышцы.

7. Нервы. — Нервы

тазобедренного сустава различают на передние и задние:

а. Задние нервы

распространяются на заднюю поверхность капсулы. Они исходят из крестцового

сплетения либо непосредственно, либо через малый или большой седалищный нерв.

Укажем также, как принадлежащую к задним нервам, небольшую суставную ветвь,

которая отходит от бедренного нерва и входит в заднюю и нижнюю часть капсулы.

b. Передние нервы, предназначенные

для передней поверхности капсулы сустава, отходят от поясничного сплетения

через бедренный и запирательный нерв. — Ветви при выходе из брюшка отдают одну

или несколько ветвей к передней и верхней части капсулы. Помимо этих ветвей,

Дюзеа описал под названием поясничных ветвей две небольшие самостоятельные

нити, которые, как и бедренные, включались в поясничное сплетение. Вероятно,

эти две нервные нити еще отходили от бедренного, но отделялись от него выше

обычного. — Что касается запирательного, то он всегда посылает к сочленению

множество ветвей: одна из этих ветвей, уже описанная Моррисом в 1879 году и

вновь сообщенная Дузеа, проникает в заднюю часть вертлужной впадины, проходя

через седалищно-лобковую вырезку, и распространяется в круглой связке.

Цитата, стр. 592.

Для консультации по теме

тазобедренного сустава среди сравнительно недавних работ:

Rose, Zur Mechanik des Huftgelenks. Arch. f, Anat. und Physiol., 1865;

Koenig, Studien uber der Mechanik des Huftgelenks, etc., Deutsche Zeitschr.

f. Chirurgie, 1873;

Schmid, Ueber Form u. Mechanik des Hiftgelenkes, Diss. Berne. 1874;

Savory, On the ligamentum teres, Journ. of Anat. and. Physiol., vol. VIII,

1874;

Welcker, Ueber das Huftgelenk, Zeitsclir. f. Anat, u. Entwick., 1875;

Du même, Zur Anatomie des Ligamentum teres Femoris, Arch. f. Anat. u.

Physiol., 1877;

Fick, Zur Frage der Huftgelenksfixation, Arch. f. Anat., 1878;

Sutton, The ligamentum teres, Journ. of Anat. and Physiol., vol. XVII;

Mouris. The ligamentum teres and his uses in man and animals, Brit. med.

journ., 1882;

Amantini, Di una ripiegatura sinoviale dell’articolazione del anca, Istit.

Anat. di Perugia. 1890;

Bellini, Sur un ligament non décrit de l’articul. coxo-fémorale, Bull. Soc.

Anat., 1891;

Gilis, Rôle du ligament rond dans l’art. coxo-femorale, Montpellier méd.,

1892;

Moser, Ueber das Ligamentum teres des Huftgelenks. in Schwalbe’s Morph. Arbeiten,

1892;

Strasser u. Gassmann, Hiftmittel u. Normen zur Bestimmung, ecc. der Stellungen,

Bewegungen u. Kraflwirkungen am Kugelgelenk, im besondere am Huft. u. Schultergelenk

des Menschen, in Merkel’s Anat. Hefte. 1893;

Gerken, Das Huftgelenk und der Lugtdruck, Anat. Anzeiger, 1895;

Gassmann, Beitrag zur Mechanik u. Geomtrie des Huftgelenks, Bonn, 1895;

Peyrot, Rech. sur les ligaments antérieurs actifs et passifs de l’articulation

coxo-fémorale, Th. Bordeaux, 1902;

Seabury W. Allen, The role of atmosphéric pressure in the hip Joint, Boston

med. and surg. Journ., 1903.

Внешние ссылки

Testut L. Traité d'anatomie humaine. Tome 1. Osteologie – Arthrologie – Miologie.

Cinquième édition, revue, corrigée et augmentee. Paris: Octave Doin, 1904. [archive.org , wellcomecollection.org]

Testut L. Traité d'anatomie humaine. Tome 1. Osteologie – Arthrologie –

Miologie. Quatrième édition, revue, corrigée et

augmentée. Paris: Octave Doin, 1899. [gallica.bnf.fr]

Авторы и принадлежность

Léo Testut (Лео

Тестю, 1849-1925) французский врач и анатомом. [wikipedia.org]

|

| Leon Testut Неизвестный автор, неизвестная дата; оригинал в коллекции wikimedia.org (CC0 – общественное достояние, без изменений) |

Georges Devy (Жорж

Деви) художник, иллюстратор конца XIX века,

также работал на медицинском факультете в Париже, создавая анатомические

пластины в 1870-х годах. [proantic.com]

Edmond Boulenaz (Эдмон Буленаз, 1859-1905) швейцарский художник, гравер.

[wikimedia.org]

Ключевые слова

ligamentum capitis femoris, ligamentum teres, ligament of head of femur, анатомия, крепление, роль, свойства, изображение

NB! Добросовестная практика использования: копирование для целей критики, обзора, комментариев, исследований и частного изучения в соответствии с Законами об авторском праве: Copyright Laws of the US: 17 U.S.C. §107; Copyright Law of the EU: Dir. 2001/29/EC, art.5/3a,d; Copyright Law of the RU: ГК РФ ст.1274/1.1-2,7.