Моделирование пронации и супинации в тазобедренном суставе

Моделирование пронации в тазобедренном

суставе

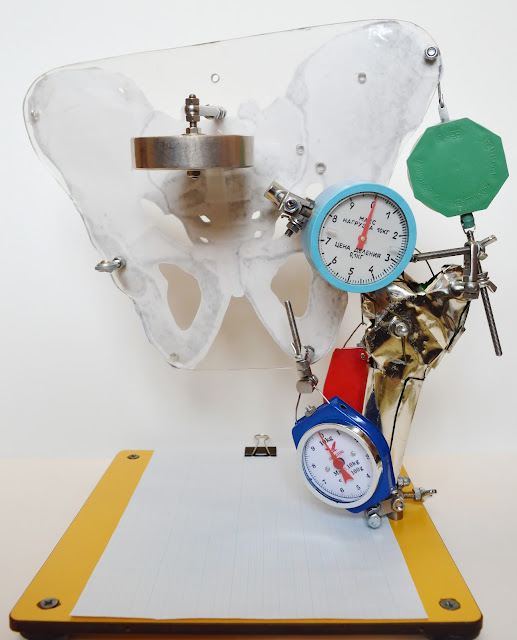

Для изучения

взаимодействия связок и мышц при движениях в тазобедренном

суставе,

articulatio coxae, нами собрана модифицированная механическая модель. Конструкция содержала бедренную

часть и объемную тазовую часть с нагрузкой 1 кг. Последняя

моделировала

действие веса тела и прикреплялась к крайнему отверстию грузового кронштейна, находящемуся

на уровне изображения межпозвонкового диска L5-S1 позади плоскости объемной тазовой части. Точка

крепления груза воспроизводила общий центр масс тела,

локализующийся медиальнее, выше и позади от тазобедренного сустава, articulatio coxae.

Модель содержала аналог связки головки бедренной кости, аналог вертикальной

и горизонтальной части подвздошно-бедренной связки, аналог седалищно-бедренной

связки и аналог лобково-бедренной связки. Кроме этого, конструкция имитировала

четыре основные группы мышц тазобедренного сустава, articulatio coxae. С латеральной стороны от шарнира модели располагался

аналог средней ягодичной мышцы, который

воспроизводил одноименную мышцу – musculus gluteus medius, ответственную за отведение и пронацию. Позади,

на уровне шарнира модели находился аналог

комплекса коротких мышц, вращающих бедро наружу. Данный элемент воспроизводил

функцию квадратной мышцы бедра, musculus quadratus

femoris, верхней и нижней близнецовых мышц, musculus gemellus superior et musculus gemellus inferior, и наружной

запирающей мышцы, musculus obturatorius externus. Позади, ниже уровня шарнира модели прикреплялся

аналог комплекса задней группы мышц бедра. Он моделировал

функцию полусухожильной мышцы, musculus semitendinosus, полуперепончатой мышцы, musculus semimembranosus, и длинной головки, caput longum, двуглавой мышцы бедра, musculus biceps femoris. Впереди, ниже уровня

шарнира, локализовался аналог прямой мышцы бедра, musculus rectus femoris, одной из крупнейших

головок четырехглавой мышцы бедра, musculus quadriceps

femoris,

ответственной за сгибание в тазобедренном суставе, articulatio coxae.

На

настоящем этапе на модифицированной механической модели мы воспроизвели максимальную пронацию. Особенностью эксперимента явилась имитация означенного движения в опорном

тазобедренном суставе,

articulatio coxae, в одноопорной ортостатической

позе. Изначально

нами смоделировано исходное положение – напряженная одноопорная ортостатическая поза. Для нее характерно приведение, среднее положение между сгибанием и

разгибанием, а также среднее положение между пронацией и супинацией в тазобедренном

суставе,

articulatio coxae. С целью воссоздания

означенной позиции бедренная часть модели была установлена вертикально в

сагиттальной плоскости, а затем отклонена наружу во фронтальной плоскости на угол 10° без

поворота в горизонтальной плоскости. В исходном положении объемная тазовая

часть была вертикальна в сагиттальной плоскости, без поворота в горизонтальной плоскости, а изображения крыльев подвздошных костей,

ala ossis ilii, тазового

элемента модели располагалась приблизительно на одной высоте.

Затем

мы увеличили длину аналог комплекса коротких мышц, вращающих бедро наружу

и уменьшили длину аналога средней ягодичной мышцы. При этом длина аналогов мышц

отрегулирована так, что изображения крыльев подвздошных костей, ala ossis ilii, тазового

элемента модели находились приблизительно на одинаковой высоте (Рис. 1).

В

сравнении с исходным положением объемная тазовая

часть модели до предела повернулась вперед в горизонтальной плоскости, а в сагиттальной

плоскости имела вертикальную ориентацию (Рис. 2).

Длинная ось вертлужного элемента объемной тазовой

части модели была направлена вверх, в медиальную сторону и приблизилась к

фронтальной плоскости. По сравнению с исходным положением, воспроизводящим напряженную одноопорную ортостатическую позу, длинная ось вертлужного

элемента сместились вперед. В шарнире модели наблюдалась максимально возможная пронация,

а также присутствовало среднее положение между разгибанием и сгибанием, среднее

положение между приведением и отведением. Для удержания вышеозначенного

положения объемной тазовой части оказалось достаточным только усилия

укороченного аналога средней ягодичной мышцы.

Динамометр

аналога средней ягодичной мышцы зафиксировал усилие

2.4 кг. В связи с тем, что аналог комплекса коротких мышц,

вращающих бедро наружу, был удлинен, его динамометр не регистрировал усилия. Аналог комплекса задней группы мышц бедра и аналог прямой

мышцы бедра не использовались для поворота объемной тазовой части модели вперед.

Их длина избрана произвольно, но таким образом, чтобы их динамометры не фиксировали

нагрузки (Рис.

3).

|

| a |

|

| b |

|

| c |

В стабилизации объемной тазовой части модели из

аналогов мышц участвовал только укороченный аналог средней

ягодичной мышцы. При наклоне объемной тазовой части модели вперед в сагиттальной

плоскости динамометр аналога комплекса задней группы

мышц бедра регистрировал появление усилия, а динамометр аналога средней ягодичной

мышцы фиксировал уменьшение усилия. При наклоне объемной тазовой части модели назад

в сагиттальной плоскости динамометр аналога прямой

мышцы бедра регистрировал появление усилия, а динамометр аналога средней

ягодичной мышцы фиксировал увеличение усилия. Воспроизведение наклона объемной тазовой

части модели вниз в медиальную сторону во фронтальной плоскости увеличивало

показания динамометра аналога средней ягодичной мышцы. Дополнительный поворот

объемной тазовой части модели вперед в горизонтальной плоскости вызывал уменьшение усилия, регистрируемого динамометром аналога средней

ягодичной мышцы. При

укорочении аналога комплекса коротких мышц, вращающих бедро наружу,

его динамометр фиксировал увеличивающееся усилие, а объемная тазовая

часть модели поворачивалась назад в горизонтальной плоскости.

После стабилизации объемной тазовой части модели

проанализирована ориентация аналогов связок и степень их натяжения (Рис. 4).

|

| a |

|

| b |

|

| c |

Мы наблюдали натяжение аналога лобково-бедренной связки

и аналога седалищно-бедренной связки. Горизонтальная часть аналога

подвздошно-бедренной связки и вертикальная часть аналога подвздошно-бедренной

связки оказались не натянуты. Это отмечалось по их плавным изгибам

без прижатия к элементам бедренной части модели. Замечено, что

натянутый аналог лобково-бедренной связки и аналог седалищно-бедренной связки противодействовали

дальнейшей пронации и ограничивали наклон объемной тазовой части модели назад в

сагиттальной плоскости.

Визуально уточнить наличие или отсутствие натяжения

аналога связки головки бедренной кости не представлялось возможным ввиду его

расположения внутри шарнира модели. При попытке извлечения проксимального конца

аналога связки головки бедренной кости из вертлужного элемента он смещался в

медиальном направлении. Это указывало на отсутствие его натяжения. Разобщения

сферической головки бедренной части модели и ответной сферической поверхности

вертлужного элемента модели не наблюдалось.

Натянутый

аналог лобково-бедренной связки и аналог седалищно-бедренной

связки участвовали в стабилизации объемной тазовой части модели в сагиттальной

и горизонтальной плоскости. Они стопорили шарнир модели в означенных плоскостях,

ограничивая пронацию и разгибание. Наклону объемной тазовой части модели вниз в

медиальную сторону во фронтальной плоскости препятствовало лишь усилие,

порождаемое аналогом средней ягодичной мышцы. Он же удерживал объемную тазовую

часть модели в позиции с поворотом вперед, поддерживая в шарнире модели

положение пронации. При повороте объемной тазовой части модели назад в

горизонтальной плоскости аналог средней

ягодичной мышцы регистрировал увеличение усилия, а натяжение аналога лобково-бедренной

связки и аналога седалищно-бедренной связки уменьшалось. Для поддержания объемной тазовой части модели в положении покоя не

требовалось дополнительного внешнего усилия.

Эксперимент продемонстрировал возможность пронации в опорном тазобедренном суставе, articulatio coxae, при поддержании одноопорной ортостатической позы. Указанное движение может быть вызвано сокращением средней ягодичной мышцы, musculus gluteus medius. В случае горизонтальной позиции таза, pelvis, во фронтальной плоскости с поворотом вперед в горизонтальной плоскости наблюдается натяжение лобково-бедренной связки, ligamentum pubofemorale, и седалищно-бедренной связки, ligamentum ischiofemorale.

Моделирование супинации в тазобедренном

суставе

На

настоящем этапе на модифицированной механической модели с нагруженной объемной

тазовой частью мы воспроизвели супинацию. Особенностью эксперимента явилась

имитация супинации в опорном тазобедренном суставе, articulatio coxae, в одноопорной

ортостатической позе.

При воссоздании максимальной супинации позиция бедренной

части модели не изменялась. Положение объемной тазовой части модели фиксировалось

изменением длины элементов крепления аналогов мышц и спонтанным натяжением

аналогов связок. Нами укорочен аналог комплекса коротких

мышц, вращающих бедро наружу без изменения длины аналога средней ягодичной мышцы

и аналога

прямой мышцы бедра. При этом длина аналогов мышц

отрегулирована так, что изображения крыльев подвздошных костей, ala ossis ilii, тазового

элемента модели находились приблизительно на одинаковой высоте (Рис. 5).

В

сравнении с исходным положением объемная тазовая

часть модели до предела повернулась назад в горизонтальной плоскости, а в сагиттальной

плоскости имела вертикальную ориентацию (Рис. 2).

Длинная ось вертлужного элемента объемной тазовой

части модели была направлена назад, вверх, в медиальную сторону. По сравнению с исходным

положением, воспроизводящим напряженную одноопорную

ортостатическую позу, длинная ось вертлужного элемента сместились назад. В шарнире модели наблюдалась

максимально возможная супинация, присутствовало среднее положение между разгибанием

и сгибанием, среднее положение между приведением и отведением. Для удержания

вышеозначенного положения объемной тазовой части оказалось достаточным только

усилия укороченного аналога комплекса коротких мышц,

вращающих бедро наружу.

Динамометр

аналога средней ягодичной мышцы, динамометр аналога комплекса коротких мышц, вращающих бедро наружу, и аналога прямой мышцы бедра зафиксировали действие сил. В противоположность им аналог комплекса задней группы мышц бедра не регистрировал усилия (Рис. 7).

|

| a |

|

| b |

|

| c |

Поворот

объемной тазовой части модели назад обеспечивался аналогом комплекса коротких мышц, вращающих бедро наружу, который поддерживал положение

супинации. Укороченный

аналог комплекса коротких мышц, вращающих бедро наружу, участвовал

в ограничении движения объемной тазовой части модели вперед в горизонтальной

плоскости, что воспроизводило пронацию. В данном случае динамометр аналога средней ягодичной мышцы и аналога прямой мышцы бедра регистрировали уменьшающееся усилие. При укорочении

аналога комплекса коротких мышц, вращающих бедро наружу,

динамометр аналога средней ягодичной мышцы и аналога прямой

мышцы бедра регистрировали увеличивающееся усилие, а объемная тазовая часть

модели поворачивалась назад в горизонтальной плоскости.

При наклоне объемной тазовой части модели вперед в

сагиттальной плоскости динамометр аналога комплекса

задней группы мышц бедра регистрировал появление усилия. Одновременно

динамометр

аналога комплекса коротких мышц, вращающих бедро наружу, фиксировал

увеличение усилия. При этом динамометр аналога средней ягодичной мышцы и аналога прямой мышцы бедра регистрировали уменьшение усилия.

При наклоне объемной тазовой части модели назад в

сагиттальной плоскости динамометр аналога комплекса

задней группы мышц бедра и динамометр аналога комплекса

коротких мышц, вращающих бедро наружу, регистрировали уменьшения усилия.

Параллельно динамометр аналога средней ягодичной мышцы и аналога прямой мышцы бедра фиксировали увеличение усилия. Увеличение наклона объемной тазовой

части модели вниз в медиальную сторону во фронтальной плоскости увеличивала

показания динамометра аналога средней ягодичной мышцы. При повороте объемной

тазовой части модели вперед в горизонтальной плоскости динамометр аналога средней ягодичной мышцы регистрировал уменьшение усилия.

После стабилизации объемной тазовой части модели проанализирована

ориентация аналогов связок и степень их натяжения (Рис. 8).

|

| a |

|

| b |

|

| c |

Визуально уточнить наличие или отсутствие натяжения аналога связки головки бедренной кости не представлялось возможным ввиду его расположения внутри шарнира модели. При попытке извлечения проксимального конца аналога связки головки бедренной кости из вертлужного элемента он смещался в медиальном направлении. Это указывало на отсутствие его натяжения. Разобщения сферической головки бедренной части модели и ответной сферической поверхности вертлужного элемента модели не наблюдалось.

Натянутый

аналог лобково-бедренной связки участвовал в стабилизации объемной тазовой части

модели в сагиттальной и горизонтальной плоскости. Он стопорил шарнир модели в означенных

плоскостях, ограничивая супинацию и разгибание. Наклону объемной тазовой части

модели вниз в медиальную сторону во фронтальной плоскости препятствовало усилие,

порождаемое аналогом средней ягодичной мышцы. Удержание объемной тазовой

части модели от спонтанного поворота вперед обеспечивал аналог комплекса коротких мышц, вращающих бедро наружу. Одновременно им поддерживалось в

шарнире положение супинации. При повороте объемной тазовой

части модели назад в горизонтальной плоскости аналог комплекса коротких мышц, вращающих бедро наружу, регистрировал

уменьшение усилия, а аналог

средней ягодичной мышцы фиксировал увеличение усилия.

Параллельно увеличивалось натяжение аналога лобково-бедренной связки. Для поддержания объемной тазовой части модели в положении покоя не

требовалось дополнительного внешнего усилия.

Эксперимент продемонстрировал возможность супинации в опорном тазобедренном суставе, articulatio coxae, при поддержании одноопорной ортостатической позы. Указанное движение может быть вызвано сокращением комплекса коротких мышц, вращающих бедро наружу. В случае горизонтальной позиции таза, pelvis, во фронтальной плоскости с поворотом назад в горизонтальной плоскости наблюдается натяжение лобково-бедренной связки, ligamentum pubofemorale.

Смотри также:

а) Базовые эксперименты на электромеханической модели

Бедренная часть комбинированной модели тазобедренного сустава

Элементы электромеханической модели тазобедренного сустава человека

Моделирование действия веса тела

Имитация взаимодействия средней ягодичной мышцы и LCF

Анализ взаимодействия средней ягодичной мышцы и LCF

б) Модифицированная механическая модель

Конструкция модифицированной механической модели тазобедренного сустава

Моделирование движений: исходное одноопорное положение

Моделирование отведения и приведения в тазобедренном суставе

Критика

Главным недочетом описанных ранее конструкций, по нашему мнению, являлась недостаточная упругость аналогов связок. В описанной конструкции мы использовали гибкий элемент - аналог LCF, выполненный из металла и усовершенствовали способ его крепления. В норме LCF присоединяется к вертлужной впадине в нескольких точках, что нам воспроизвести не удалось. Кроме этого, основой бедренной части модели явился субтотальный эндопротез тазобедренного сустава. Мы согласны с тем, что данное медицинское изделие лишь отчасти воспроизводит проксимальный отдел нативной бедренной кости.

Примечания

Первоисточник

Архипов СВ. Биомеханика пингвинов: заметки к вопросу о причинах ковыляющей походки и перспективах ее ремоделирования во имя обретения грациозности, сочиненные врачом, к.м.н. Сергеем Васильевичем Архиповым, в бытность им с 1992-го по 2017-й год хирургом и травматологом-ортопедом, по вдохновению в 1991-ом году его сестрою Еленой Васильевной, со светлой любовью к ней и благодарностью! Манускрипт в 5 томах. Т. 4. Главы 17-21. Напечатано Автором во граде Королев при попечении его супруги Людмилы Николаевны, ММXVIII A.D. [2018], bonum factum! [на благо и счастье], 549 с. [academia.edu]

Ключевые слова

ligamentum teres, ligamentum capitis femoris, связка головки бедра, эксперимент, механическая модель, средняя ягодичная мышца, короткие ротаторы, сгибатели, разгибатели