Имитация взаимодействия всех связок, вертлужной губы и отводящей группы мышц

С целью

дальнейшего уточнения функции взаимодействия всех связок трехмерная механическая

модель тазобедренного сустава человека с аналогом вертлужной губы и аналогами наружных

связок (лобково-бедренной связки, горизонтальной части подвздошно-бедренной

связки, вертикальной части подвздошно-бедренной связки, седалищно-бедренной

связки, круговой зоны) дополнена аналогом связки головки бедренной кости.

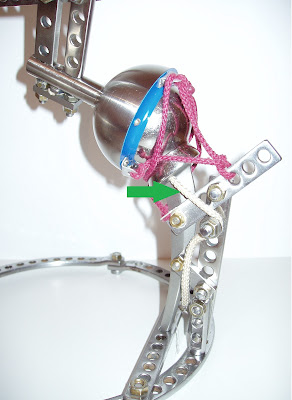

На первом этапе мы изучили вариант сборки

трехмерной механической модели тазобедренного сустава человека, в котором аналог

связки головки бедренной кости пропускался через центральное отверстие в фасонной выточке модели вертлужной

впадины (Рис. 1).

Проксимальный конец аналога связки

головки бедренной кости прикреплялся специальным зажимом к тазовой части

модели. Затем он пропускался через центральное отверстие в фасонной выточке

модели вертлужной впадины и через отверстие головке бедренной части модели.

Длина аналога связки головки бедренной кости, расположенного в фасонной

выточке, выбиралась таким образом, чтобы при полном соприкосновении трущихся

поверхностей и максимальном наклоне тазовой части вниз в медиальную сторону (имитация

приведения) означенный гибкий элемент не ущемлялся. После определения должной длины

аналог связки головки бедренной кости натягивался и винтом прикреплялся к ножке

бедренной части модели. В данном варианте сборки модели аналог связки головки

бедренной кости имел наименьшую длину (Рис.

2).

|

| a |

|

| b |

|

| c |

|

| d |

|

| e |

|

| f |

|

| g |

|

| h |

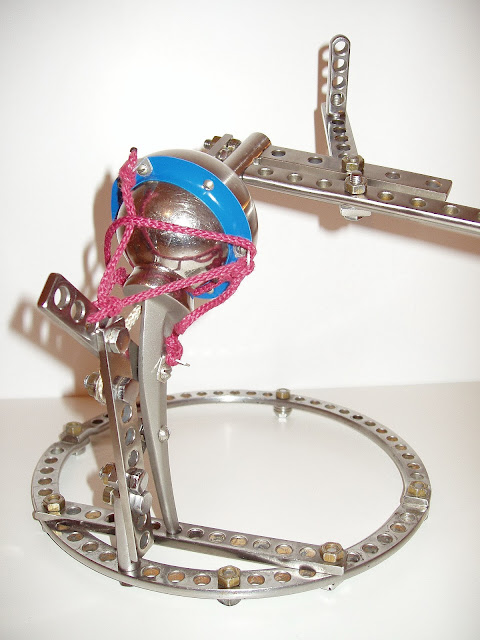

Длина

аналога связки головки бедренной кости составила приблизительно 20 мм, что

соответствует размерам реальной связки головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris.

Длина аналогов наружных связок была такая же, как и в предыдущей серии

экспериментов без аналога связки головки бедренной

кости. С

целью снижения трения в шарнире модели на поверхность головки мы наносили масло смазочное бытовое (Рис. 3).

Несмотря

на введение смазки, сохранилась высокая устойчивость тазовой части модели на

головке бедренной части модели. При этом трение в шарнире модели заметно уменьшилось.

Тазовая часть модели свободно поворачивалась относительно головки бедренной

части модели, но имела тенденцию к наклону вниз в медиальную сторону, что

воспроизводило приведение в шарнире модели.

На

первом этапе мы воспроизвели движения в тазобедренном суставе, articulatio coxae,

во фронтальной плоскости – отведение и приведение (Рис. 4).

При воспроизведении

отведения в шарнире модели натягивался аналог лобково-бедренной связки и аналог

седалищно-бедренной связки, а аналог связки головки бедренной кости, аналог

круговой зоны, аналог горизонтальной части подвздошно-бедренной связки и аналог

вертикальной части подвздошно-бедренной связки расслаблялись. В случае приведения

наблюдалось обратное явление: аналог лобково-бедренной связки и аналог

седалищно-бедренной связки расслаблялись, а аналог связки головки бедренной

кости, аналог круговой зоны, аналог горизонтальной части подвздошно-бедренной

связки и аналог вертикальной части подвздошно-бедренной связки натягивались

(Рис. 5).

При полном натяжении перечисленных аналогов связок наклон наружного торца модели вертлужной впадины составлял около 60° (Рис. 6).

Наклон тазовой

части модели вниз в медиальную сторону ограничивался натяжением аналога связки

головки бедренной кости, аналога круговой зоны, аналога горизонтальной части

подвздошно-бедренной связки и аналога вертикальной части подвздошно-бедренной

связки. Натяжение указанных аналогов связок визуально определялось

при воздействии рукой сверху на грузовую планку тазовой части модели. Они ограничивали приведение и стопорили

шарнир во фронтальной плоскости.

Следует отметить: аналог связки

головки бедренной кости, расположенный внутри модели, мы не могли непосредственно

наблюдать. Однако был виден проксимальный его конец, прикрепленный к тазовой

части модели. Его натяжение при приведении определялось глазом, а также

тактильно, что, естественно, происходило и с частью, находящейся внутри шарнира.

При воспроизведении поступательных движений в позиции приведения разобщения модели вертлужной впадины и головки бедренной части модели не происходило. Продольный люфт в шарнире возникал только при имитации отведения. При этом аналог вертлужной губы не участвовал в ограничении движений в шарнире во фронтальной плоскости. Он лишь упруго препятствовал в самом начале медиального смещения тазовой части. Ограничителями поступательных движения являлись аналоги связок.

Далее на

трехмерной механической модели тазобедренного сустава человека мы воспроизвели

движения в тазобедренном суставе, articulatio coxae,

в сагиттальной плоскости – сгибание и разгибание. Они начинались из исходного

положения, при котором аналог крыла подвздошной кости был обращен вверх, а

грузовая планка – в медиальную сторону (Рис. 7, 8).

|

| a |

|

| b |

|

| c |

|

| a |

|

| b |

|

| c |

При

воспроизведении движений в сагиттальной плоскости разобщения модели вертлужной

впадины и головки бедренной части модели не происходило. Аналог вертлужной губы

не участвовал в ограничении данного вида движений. При имитации разгибания натягивались:

аналог лобково-бедренной связки, аналог вертикальной части подвздошно-бедренной

связки и аналог седалищно-бедренной связки. Натяжения аналога горизонтальной

части подвздошно-бедренной связки и аналога круговой зоны не отмечено. При

воспроизведении сгибания явственно натягивалась только горизонтальная часть

подвздошно-бедренной связки. Происходившее при движениях в сагиттальной

плоскости закручивание аналога связки головки бедренной кости и, следовательно,

его относительное укорочение не отражались на амплитуде движений тазовой части

модели.

При имитации сгибания увеличивался наклон модели вертлужной впадины вниз в медиальную сторону, то есть возрастал угол максимального приведения (Рис. 9).

|

| a |

|

| b |

|

| c |

Означенное было связано с изменением положения натянутого аналога связки головки бедренной кости. Параллельно мы наблюдали натяжение аналога седалищно-бедренной связки, аналога лобково-бедренной связки, а также аналога горизонтальной и вертикальной части подвздошно-бедренной связки. Причем аналог горизонтальной и вертикальной части подвздошно-бедренной связки, аналог лобково-бедренной связки и аналог седалищно-бедренной связки на начально этапе движения расслаблялись, а по мере наклона тазовой части вниз в медиальную сторону натягивались. При обратном движении – разгибании в шарнире модели наблюдалось спонтанное отведение. Натяжение аналога горизонтальной и вертикальной части подвздошно-бедренной связки, аналог лобково-бедренной связки и аналог седалищно-бедренной связки на начальном этапе движения уменьшалось. По мере достижения максимального положения разгибания в шарнире модели и отклонения тазовой части назад в сагиттальной плоскости увеличивалось натяжение аналога вертикальной части подвздошно-бедренной связки, аналога лобково-бедренной связки и аналога седалищно-бедренной связки. Названые гибкие элементы ограничивали разгибание в шарнире, а в конечный момент стопорили движение в сагиттальной плоскости.

Описанное

выше явление увеличения угла приведения при воспроизведении сгибания в шарнире

модели названо эффект автоприведения. При максимальном разгибании менее всех

прочих натягивался аналог горизонтальной части подвздошно-бедренной связки.

Аналог связки головки бедренной кости, аналог круговой зоны, по нашим

наблюдениям, не участвовали в ограничении амплитуды движений в сагиттальной

плоскости в шарнире модели. При имитации движений в сагиттальной плоскости,

разобщения модели вертлужной впадины и головки бедренной части модели не

происходило.

Затем на трехмерной механической модели тазобедренного сустава человека с аналогами всех связок и аналогом вертлужной губы, мы воспроизвели движения в горизонтальной плоскости – супинацию и пронацию. Они начинались из исходного положения, при котором аналог крыла подвздошной кости был обращен вверх, а грузовая планка – в медиальную сторону (Рис. 10, 11).

При

воспроизведении движений в горизонтальной плоскости изменялось положение

тазовой части во фронтальной плоскости. В исходном положении угол приведения

был максимальным, а отведения – минимальным. В крайних положениях супинации и

пронации, наоборот, угол приведения был минимальным, а отведения – максимальным.

Данное явление ранее нами названо эффектом автоотведения (Рис. 12).

Как ранее установлено, автоотведение обусловлено натяжением аналога связки головки бедренной кости при супинации и пронации. Выявление эффекта автоотведения в описанном опыте указывает, что при воспроизведении движений в горизонтальной плоскости в крайних положениях супинации и пронации натягивался аналог связки головки бедренной кости. Он же ограничивал и указанные выше движения. При имитации супинации преимущественно натягивался аналог лобково-бедренной связки, а при воспроизведении пронации – аналог седалищно-бедренной связки. В крайних положениях поворота тазовой части модели в горизонтальной плоскости натягивался аналог горизонтальной части подвздошно-бедренной связки. При движениях в горизонтальной плоскости разобщения модели вертлужной впадины и модели головки бедренной части модели не наблюдалось. Аналог вертлужной губы не влиял на амплитуду супинации и пронации (Рис. 13).

Далее,

на трехмерной механической модели тазобедренного сустава человека с аналогами

всех связок и аналогом вертлужной губы нами имитированы поступательные движения.

Первоначально поступательные движения мы пытались осуществить из положения, при

котором аналог крыла подвздошной кости был обращен вверх, а грузовая планка – в

медиальную сторону к средине кольцевидного основания. Отмечено, что по причине

натяжения большинства аналогов наружных связок и аналога связки головки

бедренной кости продольный люфт в шарнире модели был крайне незначительный.

Воспроизведение сгибания и отведения в шарнире модели позволяло поступательно

сместить тазовую часть модели в кранио-медиальном направлении на большую

величину (Рис. 14).

В шарнире модели поступательное движение воспроизводилось вдоль горизонтальной оси со смещением тазовой части в медиальную сторону и вверх (в краниальном направлении) и отведением. Аналог вертлужной губы упруго препятствовал продольному движению тазовой части модели, но не ограничивал его. Максимальная величина смещения тазовой части модели наблюдалась, когда в шарнире модели воспроизводилось сгибание 90°, а модель вертлужной впадины была соосна головке и шейке бедренной части модели в горизонтальной плоскости, то есть повернут вперед на 10°. При поступательном движении происходило разобщение модели вертлужной впадины и головки бедренной части модели. При этом натягивался прежде всего аналог горизонтальной части подвздошно-бедренной связки и аналог связки головки бедренной кости. Амплитуда поступательного смещения тазовой части была минимальна при воспроизведении в шарнире модели разгибания и приведения. В данном случае натягивались все связки, что приводило к сближению модели вертлужной впадины и головки бедренной части модели, а вызвать люфт не представлялось возможным. Ни в одном из положений тазовой части модели нам не удавалось снять ее с головки бедренной части модели без повреждения аналогов связок. Иными словами, мы не могли воспроизвести на модели никакой из известных вывихов в тазобедренном суставе, articulatio coxae.

Смотри также:

Конструкция трехмерной механической модели тазобедренного сустава

Имитация взаимодействия суставных поверхностей

Имитация функции отводящей группы мышц

Имитация взаимодействия отводящей группы мышц и LCF

Имитация взаимодействия LCF с отводящей группой мышц разной длины

Имитация функции отводящей группы мышц в отсутствии LCF

Имитация взаимодействия вертлужной губы и LCF

Имитация действия веса тела при нормальной длине LCF

Взаимодействие LCF нормальной длины и вертлужной губы

Взаимодействие удлиненной LCF и вертлужной губы

Имитация патологически удлиненной LCF

Взаимодействие патологически удлиненной LCF и вертлужной губы

Имитация функции наружных связок

Критика

Описанная конструкция модели имитировала естественный тазобедренный сустав и содержала аналоги всех связок, вертлужной губы и отводящей группы мышц. Нами воспроизводилось действие веса тела приблизительно также, как в одноопорном ортостатическом положении. Конструкция позволяла изменять положение нагрузки как во фронтальной, так и сагиттальной плоскости. Причем нагрузка прикладывалась к области, приблизительно совпадающей с реальным положением общего центра масс тела. Во второй генерации механической модели нами воспроизведено приведение бедренной кости и ее поворот вперед в горизонтальной плоскости. Главным недочетом описанной конструкции, по нашему мнению, являлось недостаточная упругость аналогов связок. Несомненно, эластичность использованного аналога вертлужной губы также не в полной мере соответствовала нативному элементу.

Примечания

Первоисточник

Архипов СВ. Биомеханика пингвинов: заметки к вопросу о причинах ковыляющей походки и перспективах ее ремоделирования во имя обретения грациозности, сочиненные врачом, к.м.н. Сергеем Васильевичем Архиповым, в бытность им с 1992-го по 2017-й год хирургом и травматологом-ортопедом, по вдохновению в 1991-ом году его сестрою Еленой Васильевной, со светлой любовью к ней и благодарностью! Манускрипт в 5 томах. Т. 3. Главы 12-16. Напечатано Автором во граде Королев при попечении его супруги Людмилы Николаевны, ММXVIII A.D. [2018], bonum factum! [на благо и счастье], 518 с. [academia.edu]

Ключевые слова

ligamentum capitis femoris, ligamentum teres, связка головки бедра, функция, удлинение, наружные связки, вертлужная губа, эксперимент, механическая модель, отводящая группа мышц, синовия