Моделирование взаимодействия связок тазобедренного сустава

Целью

настоящего этапа экспериментальных исследований явилось уточнение взаимодействия всего

комплекса связок тазобедренного сустава, articulatio coxae, на трехмерной механической модели тазобедренного сустава. Аналог связки головки бедренной кости дистальным концом соединялся с

бедренной частью модели по ранее описанной методике, а проксимальный конец

пропускался в центральное отверстие модели вертлужной впадины и прикреплялся к

тазовой части модели. При этом длина аналога связки головки бедренной кости,

находящаяся внутри шарнира модели, была минимальна.

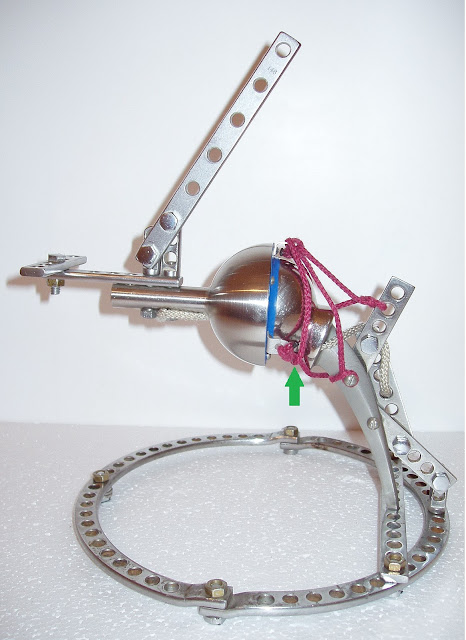

Из внесуставных связок, ligamentum extracapsularia, мы воссоздали на модели аналог лобково-бедренной связки, ligamentum pubofemorale, седалищно-бедренной связки, ligamentum ischiofemorale, и подвздошно-бедренной связки, ligamentum iliofemorale, которая имела две части: горизонтальную и вертикальную (Рис. 1, 2).

Отмечено устойчивое во всех трех плоскостях положение модели вертлужной впадины на головке бедренной части модели. Тенденции к ее опрокидыванию не наблюдалось.

Изначально на механической модели

тазобедренного сустава мы воспроизвели движения в тазобедренном суставе, articulatio

coxae,

во фронтальной плоскости – отведение и приведение (Рис. 3).

Отведение воспроизводилось путем тяги за нить, прикрепленную к верхней части планки, воспроизводящей аналог крыла подвздошной кости. Приведение воспроизводилось спонтанно, под действием собственного веса тазовой части модели. Приведение в шарнире модели под действием веса тазовой части модели не вызывало разобщения модели вертлужной впадины и головки бедренной части модели. Ограничение приведения обеспечивало натяжение аналога связки головки бедренной кости, а также натяжение горизонтальной и вертикальной части аналога подвздошно-бедренной связки, ligamentum iliofemorale, которые стопорили шарнир модели во фронтальной плоскости.

Затем на механической модели тазобедренного сустава мы воспроизвели поступательные движения в тазобедренном суставе, articulatio coxae. Возможным оказалось только поступательное движение вдоль оси, лежащей во фронтальной плоскости – «продольный люфт». Для его воспроизведения усилием руки экспериментатора тазовая часть модели смещалась в медиальном направлении (Рис. 4).

Отмечено, что в медиальном направлении имеется

продольный люфт, величина которого определялась длиной аналогов связок. В позиции приведения величина поступательного смещения

тазовой части вдоль горизонтальной оси ограничивалась прежде всего, длиной

аналога связки головки бедренной кости. Чем

больше было приведение в шарнире модели и, соответственно, чем больше был

натянут аналог связки головки бедренной кости, тем меньше была амплитуда

возможных поступательных смещений тазовой части.

При

воспроизведении отведения в шарнире модели натяжение аналога связки головки

бедренной кости уменьшалась. Это приводило к увеличению величины

возможного поступательного смещения тазовой части модели в медиальном

направлении вдоль оси, лежащий во фронтальной плоскости. Величина продольного поступательного смещения тазовой

части модели в медиальном направлении была максимальна при воспроизведении в шарнире

модели отведения приблизительно до угла 50°. При этом натягивался аналог связки головки бедренной кости и воспроизведенные нами аналоги

внесуставных (наружных) связок. Длина аналогов связок определяла величину смещения

тазовой части в медиальном направлении.

После прекращения удержания рукой тазовой

части модели она спонтанно смещалась в латеральном направлении. Модель вертлужной

впадины спонтанно прижималась к головке бедренной части модели. Величина

отведения в шарнире модели уменьшалась, а приведение достигало максимума.

Данное явление ранее нами названо «эффект автолатерализации» в тазобедренном суставе, articulatio

coxae.

Натяжение аналога связки головки бедренной кости препятствовало

воспроизведению вывиха в шарнире модели. Тазовую часть модели невозможно оказалось

снять с головки бедренной части модели без повреждения аналога связки головки

бедренной кости.

Для

получения более точных сведений о взаимодействии связок тазобедренного сустава при

движениях в нем, вышеописанную механическую модель тазобедренного сустава мы

дополнили аналогом вертлужной губы и аналогом круговой зоны (связки), zona orbicularis (синоним – связка Вебера) (Самусев Р.Л.,

Гончаров Н.И., 1989).

Аналог

вертлужной губы прикреплялся по ранее описанной методике винтами и кронштейнами.

К последним крепились аналоги внесуставных (наружных) связок. В завершении на

поверхность головки бедренной части модели наносилось масло смазочное бытовое

(Рис. 5).

Круговая связка, или круговая зона, zona orbicularis, пожалуй, наименее изученная в функциональном аспекте наружная связка тазобедренного сустава, articulatio coxae, человека. П.Ф. Лесгафт (1968) относил ее к прибавочным связкам, составляющим «оболочечную» стенку сустава. И.В. Шумада (1959) полагал, что круговая зона, zona orbicularis, не имеет существенного значения для функционирования тазобедренного сустава, articulatio coxae. По П.Г. Корневу (1959) назначение круговой зоны, zona orbicularis, – подвешивать головку бедренной кости, caput femoris, и способствовать ее удержанию в вертлужной впадине, acetabulum. Отдельные авторы считают, что круговая зона ограничивает вращательные движения вообще (Курс топографической анатомии, 1932). Согласно точке зрения S. Garbe (1998) круговая зона, zona orbicularis, объединяет прочие внесуставные связки, ligamentum extracapsularia, тазобедренного сустава, articulatio coxae, что позволяет им работать как одно целое. Во время сгибания в тазобедренном суставе, articulatio coxae, связки скручиваются и прижимаются к шейке бедренной кости, collum femoris, и вертлужной губе, labrum acetabulare. Причем часть синовиальной жидкости секвестрируется в наружной части сустава, а за счет прижатия вертлужной губы, labrum acetabulare, к головке бедренной кости, caput femoris. В результате предотвращается отток синовиальной жидкости в центральный отдел суставной полости и из него. Между наружным и внутренним отделом тазобедренного сустава, articulatio coxae, устанавливается определенное гидростатическое равновесие.

Для воспроизведения круговой зоны, zona orbicularis, вокруг шейки бедренной части модели снизу

проведен капроновый шнур диаметром 4 мм в виде петли. После его умеренного натяжения

оба конца прикреплялись винтом М3 к отверстию торца модели вертлужной впадины,

расположенному на двенадцати часах. Кроме этого, к крайнему отверстию грузового

кронштейна прикреплялась дополнительная поперечная планка для подвешивания

асимметричной нагрузки (Рис. 6).

Приведение в шарнире модели под действием

веса тазовой части модели не вызывало разобщения модели вертлужной впадины и

головки бедренной части модели. Ограничение приведения обеспечивало натяжение

аналога связки головки бедренной кости, аналога круговой зоны, а также

натяжение аналога горизонтальной и вертикальной части подвздошно-бедренной связки.

Движения, воспроизводимые в шарнире модели, показали, что аналог круговой зоны

не ограничивал вращение относительно вертикальной и сагиттальной оси, то есть

сгибание – разгибание, а также пронацию – супинацию, но препятствовал

приведению в шарнире модели (Рис. 7).

Замечено, что аналог круговой зоны

ограничивал поступательное смещение тазовой части в медиальном направлении, а

также участвовал в удержании тазовой части в относительно устойчивом положении

на головке бедренной части модели в положении приведения.

Далее на механической модели тазобедренного сустава мы воспроизвели движения в тазобедренном суставе, articulatio coxae, в сагиттальной плоскости – сгибание и разгибание. Указанные движения осуществлялись из исходного положения, при котором аналог крыла подвздошной кости был обращен вверх, а грузовой кронштейн – в медиальную сторону. Движения воспроизводились последовательно: сначала разгибание, а затем сгибание (Рис. 8).

|

| a |

|

| b |

|

| c |

При воспроизведении движений в

сагиттальной плоскости разобщения модели вертлужной впадины и головки бедренной

части модели не происходило. Отмечено, что движения в сагиттальной плоскости не

ограничивали ни аналог связки головки бедренной кости, ни аналог круговой зоны.

При воспроизведении разгибания в шарнире модели натягивались аналоги всех

внесуставных связок, ligamentum

extracapsularia, за исключением аналога круговой зоны. Закручивание

наружных (внесуставных) связок, ligamentum

extracapsularia, вокруг шейки бедренной части модели увеличивало силу

прижатия головки бедренной части модели к модели вертлужной впадины, что исключало

даже минимальный продольный люфт в шарнире модели (поступательное смещение

вдоль горизонтальной ости). Предельное натяжение аналогов наружных связок также

определяло максимальную величину угла поворота тазовой части назад в сагиттальной

плоскости.

При воспроизведении сгибания в шарнире

модели аналоги всех наружных связок расслаблялись, за исключением аналога

горизонтальной части подвздошно-бедренной связки, который натягивался. Его

натяжение становилось значимым после поворота свыше 90° и вызывало тенденцию к

увеличению приведения в шарнире модели (Рис. 9).

|

| a |

|

| b |

|

| c |

При воспроизведении движений в сагиттальной

плоскости замечено, что положение тазовой части модели изменялось во

фронтальной плоскости. Наибольший угол приведения в шарнире модели наблюдался

при достижении предельного угла сгибания. При максимально возможном разгибании

наблюдалось спонтанное отведение в шарнире модели.

Далее на механической модели тазобедренного сустава с аналогами всех связок и аналогом вертлужной губы мы воспроизвели движения в тазобедренном суставе, articulatio coxae, в горизонтальной плоскости, пронацию и супинацию (Рис. 10).

|

| Рис. 10. Механическая модель тазобедренного сустава с аналогами всех связок и аналогом вертлужной губы (воспроизведение движений в горизонтальной плоскости, вид сверху); вверху – положение предельной пронации, в центре – исходное положение, внизу – положение предельной супинации. |

При воспроизведении пронации натягивался аналог лобково-бедренной связки и аналог вертикальной части подвздошно-бедренной связки. При воспроизведении супинации натягивался аналог седалищно-бедренной связки и аналог горизонтальной части подвздошно-бедренной связки. В крайних положениях пронации и супинации угол приведения в шарнире модели уменьшался за счет происходящего спонтанного отведения. Данное явление ранее нами названо «эффект автоотведения» в тазобедренном суставе, articulatio coxae. Он наблюдается при пронации и супинации с натяжением аналога связки головки бедренной кости. В крайних положениях тазовой части модели в горизонтальной плоскости явственно ощущался натянутый аналог связки головки бедренной кости, пружинисто тормозящий движение.

Смотри также:

Механическая модель тазобедренного сустава

Моделирование взаимодействия суставных поверхностей

Моделирование функции синовиальной жидкости

Моделирование функции вертлужной губы

Моделирование функции внесуставных связок

Механическая модель с аналогом связки головки бедренной кости

Моделирование движений с аналогом связки головки бедренной кости

Моделирование крепления у края ямки вертлужной впадины

Моделирование крепления в вырезке вертлужной впадины

Моделирование крепления на периферии вертлужной впадины

Анализ изменения проксимальной области крепления

Критика

Конструкция модели имитировала нативный тазобедренный сустав с вертлужной губой и со всеми связками, включая связку головки бедренной кости, ligamentum capitis femoris (LCF). В процессе экспериментов подмечено, что упругость материала, избранного для изготовления аналогов связок, была недостаточна. Гибкие элементы значимо удлинялись при действии избыточной силы. Кроме этого, деформировались кронштейны для фиксации наружных связок, выполненные из мягкого металла (алюминий). Гибкие элементы – аналоги наружных связок, привязывались к кронштейнам модели вертлужной впадины. Этот способ фиксации также приводил к неконтролируемому удлинению означенных гибких элементов, что увеличивало амплитуду возможных движений.

Примечания

Первоисточник

Архипов СВ. Биомеханика пингвинов: заметки к вопросу о причинах ковыляющей походки и перспективах ее ремоделирования во имя обретения грациозности, сочиненные врачом, к.м.н. Сергеем Васильевичем Архиповым, в бытность им с 1992-го по 2017-й год хирургом и травматологом-ортопедом, по вдохновению в 1991-ом году его сестрою Еленой Васильевной, со светлой любовью к ней и благодарностью! Манускрипт в 5 томах. Т. 2. Главы 7-11. Напечатано Автором во граде Королев при попечении его супруги Людмилы Николаевны, ММXVIII A.D. [2018], bonum factum! [на благо и счастье], 452 с. [academia.edu]

Ключевые слова

ligamentum capitis femoris, ligamentum teres, связка головки бедра, роль, функция, эксперимент, механическая модель, наружные связки