Амфибии и рептиломорфы

Окаменелые

останки рыбоподобных позвоночных с четырьмя конечностями и самые первые амфибии

обнаруживаются до конца девонского периода (363 млн лет назад). Рептилоподобные

четвероногие произошли в течение каменноугольного периода (363-290 млн лет). От

них дифференцировались млекопитающие в конце триасового периода (208 млн лет),

а птицы – в конце юрского периода (146 млн лет) (1995LundbergJG; 2023CohenKM_CarN).

Таксоны

ранних тетраподоморфов ныне расположены в следующие порядке: Tinirau, Eusthenopteron, Megalichthys, Panderichthys, Qikiqtania, Tiktaalik, Elpistostege, Parmastega, Ventastega, Acanthostega, Elginerpeton, Ymeria, Ichthyostega (2022StewartTA_ShubinNH).

Изучение ligamentum capitis femoris (LCF) у перечисленных вымерших видов животных сопряжено со значительными трудностями. Они, прежде всего, обусловлены продолжительным временем, прошедшим с момента исчезновения существ. Ситуация усугубляется тем, что LCF представляет собой анатомическую структуру малых размеров, образованную из мягких тканей, нестойких в природных условиях. Подтверждением факта ее наличия у исчезнувшего вида может являться присутствие аналогичного элемента у близкородственных ныне живущих четвероногих.

Мягкие ткани могут сохраняться в окаменелой смоле. Так в Мьянме удалось найти насекомое в янтаре возрастом приблизительно 99 млн. лет (2024CaiC_KundrataR). Рентгеновское сканирование окаменелостей позволяет изучать форму и внутренне строение насекомых возрастом порядка 300 млн. лет (2024LhéritierM_PerrierV). Вероятно, усовершенствование 3D томографии со временем поможет установить тонкую структуру тканей тазобедренного сустава и LCF эмбрионов динозавров в окаменевших яйцах (2009LiangX_WuS).

Сохранение LCF возможна при мумификации тел, погребенных в условиях,

способствующих обезвоживанию с последующим отсутствием контакта с водой. Яркий

пример тому – Гебелейнские мумии возрастом около 3400 лет. Известна естественная

консервация останков в торфяных болотах североевропейских регионов. В

частности, обнаружено тело «человека из Кёльбьерга», погибшего примерно 8000 лет

назад. Есть вероятность выявить LCF в телах, погребенных при отрицательных

температурах: в леднике или замерзшем грунте. Иллюстрацией может быть Сопкаргинский

мамонт, умерший почти 45000 лет назад. При более значительных сроках мягкие

ткани разлагаются, и непосредственное обнаружение LCF исключено.

При определенных условиях сохраняются кости, замещаясь

минералами (фоссилизация). О LCF конкретного вида можно судить на основании

анализа окаменелых костей таза и бедра. На бедренной кости – это ямка головки

бедренной кости, борозда головки бедренной кости, бугристость головки бедренной

кости, щель головки бедренной кости. В области таза о присутствии LCF могут свидетельствовать:

вырезка вертлужной впадины, ямка вертлужной впадины, отверстие дна вертлужной

впадины, неровности на суставной поверхности вертлужной впадины, такие как

бугристости и углубления.

Одни из наиболее изученных ранних четвероногих:

Acanthostega и Ichthyostega (клада Ichthyostegalia) жили в верхнем девоне, или 382.7-358.9

млн. лет назад (1993RieppelO; 2023CohenKM_CarN).

|

| Ichthyostega stensiӧvi, скелет реконструкции средины XX века; экспонат Палеонтологического музея им. Ю.А. Орлова (Москва), фотография автора. |

Их окаменелые останки встречаются приблизительно до

отметки 359.2 млн. лет назад (2012SmithsonTR_ClackJA). Вертлужная впадина

Acanthostega была округлой субтреугольной формы, удлиненная в горизонтальном

направлении (1996CoatesMI). Вытянутая форма вертлужной впадины у Acanthostega

имела соотношение максимальной длины-высоты, равной 0.45 (2012SwartzB). При

трехмерной реконструкции скелета Ichthyostega подмечено, что в ее тазобедренном

суставе была существенно ограниченна пронация-супинация, а бедро с головкой в

форме бумеранга раскачивалось в удлиненной вертлужной впадине в двух плоскостях

(2012PierceSE_HutchinsonJR).

|

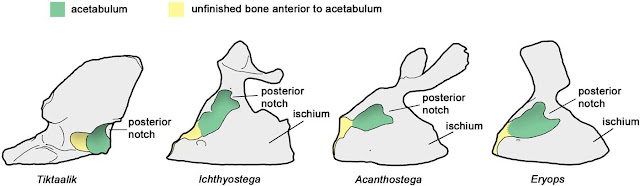

| Суставные ямки и тазовые конечности некоторых стволовых тетрапод (из 2012SwartzB:Рис.5, без изменений). |

Учитывая то, что бедро у Acanthostega также уплощено,

движения в ее тазобедренном суставе были подобны Ichthyostega, как и ее

походка. По-видимому, эволюция локомоций четвероногих между Panderichthys -

Acanthostega, прошла через стадию передвижения со сгибанием тела, при котором

тазовые плавники играли роль якорей, до появления движущей силы с приводом от

задних конечностей (2005BoisvertCA). В настоящее время вид локомоций с опорой

на передние плавники демонстрируют илистые прыгуны (Periophthalmus) из класса

лучеперых рыб.

Согласно графической реконструкции, вертлужная впадина

Acanthostega и Ichthyostega имела заднюю вырезку (2018AhlbergP). Точнее, вырезка

вертлужной впадины у означенных тетраподоморфов находилась в задневерхнем

отделе.

|

| Морфология таза elpistostegid и трех ранних тетрапод, вид сбоку, спереди слева. Масштаб не соблюден. Tiktaalik, модифицировано из Shubin et al. (Shubin, Daeschler and Jenkins 2014); Ichthyostega, новая реконструкция, основанная на данных из Jarvik (Jarvik 1996); Acanthostega, новая реконструкция, основанная на данных Coates (Coates 1996); Eryops модифицированный из Pawley & Warren (Pawley and Warren 2006); иллюстрация из 2018AhlbergPE:Рис.3, без изменений. |

Наличие вырезки вертлужной впадины свидетельствует в пользу присутствия в тазобедренном суставе Ichthyostega и Acanthostega как минимум одной LCF. Названый элемент, ограничивая движения бедра, способствовал более эффективной опоре на тазовую конечность. Нам представляется, что движения бедер у Ichthyostega и Acanthostega в удлиненной вертлужной впадине представляло собой циркумдукцию, которая хорошо воспроизводится в лучезапястном суставе человека. При этом LCF функционировала как гибкая тяга, ограничивая приведение бедра и наклон таза в медиальную сторону. Одновременно она дополняла верхний свод вертлужной впадины, обеспечивая непосредственную опору для верхней поверхности головки бедра и способствовала прижатию ее к вертлужной впадине. По мнению Б.З. Перлина и соавт. (1977) подобным образом функционирует LCF у человека, играя роль «…опорного компонента костно-фиброзного свода…» тазобедренного сустава.

Нам видится проксимальная область крепления LCF у

Ichthyostega и Acanthostega располагалась выше и позади центра тазобедренного

сустава. Дистальная область крепления, вероятно, находилась на периферии

верхней части суставной поверхности головки бедра или даже на шейке. Она могла напоминать

«капсулярную связку» (синовиальную складку) Amantini, но локализовалась в

верхней части сустава. Согласно нашему мнению, LCF у Ichthyostega и Acanthostega

сформировалась из порции суставной капсулы путем ее местного интенсивного

растяжения и постепенного смещения в направлении центральной продольной оси

тазобедренного сустава. Подобный механизм возникновения LCF в филогенезе

описывали ряд авторов XIX и XX века (1902СаввинВН; 1927АнсеровНИ;

1939МаркизовФП; 1946ТонковВ).

Соответственно, у Ichthyostega и Acanthostega, при

опоре на вынесенную вперед ногу, LCF оказывалась под углом к вертикали. Будучи

натянутая весом наклоненного вниз и медиально таза, элемент оказывался подобен

отклоненной нити маятника с верхней точкой подвеса. В результате

связочно-костно-хрящевого взаимодействия появлялась сила, направленная вперед,

способствовавшая перемещению в этом направлении животного.

Последующей формой четвероногих после Acanthostega и

Ichthyostega предполагается Tulerpeton curtum, имевший более длинные и тонкие

кости, чем его эволюционные предки, но с шестью пальцами (2009ClackJA).

|

| Художественная реконструкция внешнего облика Tulerpeton curtum; экспозиция Палеонтологического музея им. Ю.А. Орлова (Москва), фотография автора. |

Tulerpeton curtum признан рептилиоморфной амниотой

стволовой группы, который жил в водной среде, к сожалению, его тазовый пояс не

сохранился (1995LebedevOA_CoatesMI).

В Австралии на плите турнейского яруса (358.9-346.7 млн. лет), медианный возраст 352 млн. лет, обнаружены следы старейшей рептилии и амниоты кронной группы. Ее стопы и кисти имели по пять когтистых пальцев похожих на опорные поверхности современных варанов (2025LongJA_AhlbergPE). В середине визейского яруса (346.7-330.9 млн. лет назад) каменноугольного периода четвероногие животные стали фактически наземными (2012SmithsonTR_ClackJA; 2023CohenKM_CarN). В настоящее время предполагается, что первым действительно наземным позвоночным стал Pederpes finneyae. Его окаменелые останки обнаружены в отложениях турнейской эпохи, сформировавшихся 354-344 млн. лет назад (2002ClackJA; 2023CohenKM_CarN). Форму вертлужной впадины особи уточнить не удалось, так как эта часть таза оказалась необратима утрачена. Однако подмечено, что форма бедра напоминала таковую кость Ichthyostega и не отличается от формы бедра близкородственного Whatcheeria (2005ClackJA_FinneySM). В свою очередь, Whatcheeria deltae, живший несколько позже, примерно 340 млн. лет назад, имел сильно вогнутую вертлужную впадину, удлиненную в переднезаднем направлении и уплощенную с боков головку бедра (1995LombardRE_BoltJR). Можно предположить, что Pederpes finneyae имел вертлужную впадину, подобную Whatcheeria deltae.

|

| Правая тазовая кость Whatcheeria deltae, вид сбоку (схематично), краниальный конец справа; изображение создано на основании рисунка из 1995LombardRE_BoltJR, обозначения наши). |

Анализируя графическую реконструкцию таза Whatcheeria deltae из работы R.E. Lombard, J.R. Bolt (1995:Рис.8), отчетливо видна вырезка вертлужной впадины в верхнезаднем отделе, каудальнее расположенного вверху контрфорса. Соответственно, на основании означенного наблюдения можно предположить, что Whatcheeria deltae и Pederpes finneyae имели LCF. Она, вероятно, располагалась, как у Acanthostega, прикреплялась выше центра вертлужной впадины и следовала вперед-наружу-вниз к периферии головки или до шейки бедренной кости. Расположение вырезки вертлужной впадины, а значит и LCF, нам напомнили плечевой сустав человека. В нем аналогично расположена lig. coracohumerale. В этом смысле сходство плечевого и тазобедренного сустава обсуждалось в 19-м веке, а columna anterior lig. coracobrachiale приравнивалась к lig. teres acetabuli (1876WelckerH).

Наиболее древний антракозавр-амфибия из нижних ярусов

каменноугольного периода (358.9-315.2 млн. лет назад) Eoherpeton watsoni

(1975PanchenAL). T.R. Smithson (1985) приводит подробное описание его таза и

области вертлужной впадины таза. Автор отмечает, что у Eoherpeton watsoni ниже

лопасти подвздошной кости и ее отростка под поперечной линией находится большой

луковичный бугорок, который образует супраацетабулярный контрфорс. Его

незавершенная поверхность обращена в заднебоковую сторону, а задний край

образует переднюю границу глубокой щели: надвертлужной вырезки, которая,

вероятно, является местом положения связки [LCF] аналогичной той, что

обнаруживается в вырезке вертлужной впадины у млекопитающих (см. A.S. Romer,

1922:581). Надвертлужная вырезка и контрфорс у Eoherpeton watsoni развиты

гораздо сильнее, чем у большинства ранних четвероногих, особенно у Archeria и

Gephyrostegus. Исследователь указывает, что значение этого наблюдения неясно,

но оно может свидетельствовать о более тесной взаимосвязи между головкой

бедренной кости и вертлужной впадиной, обеспечивая более мощное связочное

соединение между задней конечностью и тазовым поясом. Если пренебречь

супраацетабулярным контрфорсом, вертлужная впадина, по-видимому, изначально

образовывала глубокое яйцевидное углубление на стыке подвздошной, седалищной и

лобковой кости. Вертлужная впадина ориентирована вперед и имеет наибольший

диаметр около 60 мм. Вентрально имеется выступающая губа высотой примерно 12

мм, проходящая по всей длине вогнутого вентрального края и ориентирована под

прямым углом к задней части вертлужной впадины. В самой нижней части губа

горизонтальна. Поверхность кости вертлужной впадины, видимо, была покрыта

хрящом (1985SmithsonT:Рис.27).

Известен ранний четвероногий Crassigyrinus scoticus –

амфибия из намюрского яруса каменноугольного периода, то есть жившего приблизительно

326-313 млн. лет назад. Его подвздошная кость образовывала прочное сочленение с

позвоночником через крестцовое ребро. Седалищная кость была отделена от

подвздошной кости хрящом, орнаментирована, как кожная кость. Лобковая кость не

сохранилась. Бедренная кость несет на поверхности сильно развитый внутренний

вертел. Описанное строение бедренной кости предполагает плавание, а не ходьбу

(1990PanchenAL_SmithsonTR). форма

вертлужной впадины упомянутой древней амфибии пока остается неизвестной. Мы не

исключаем, что строение ее тазобедренного сустава было аналогично современной

саламандры (1934FrancisETB).

Значительное сходство с саламандрами имел темноспондил

(примитивная амфибия) Eryops megacephalus, процветавший в пермском периоде, или

298.9-251.9 млн. лет назад (2022HerbstEC_HutchinsonJR; 2023CohenKM_CarN).

В задневерхней области вертлужной впадины Eryops megacephalus отчетливо прослеживается крупная вырезка. Ее конфигурация и

расположение напоминает таковую у Acanthostega и Whatcheeria deltae. По нашему

мнению, у Eryops megacephalus проксимальный конец LCF прикреплялся в области

вырезки вертлужной впадины и находился позади и выше центра тазобедренного

сустава. Дистальная ее часть, похоже, крепилась вблизи края суставной

поверхности головки или даже к шейке бедренной кости.

Мы полагаем, что в линии от Acanthostega до Eryops megacephalus

LCF была ориентирована зеркально противоположно современным млекопитающим. Она

располагалась в верхней части тазобедренного сустава. Это свидетельствует о

сходной биомеханике тазобедренного сустава и стереотипа походки древнейший четвероногих.

Использованная литература

Cohen

KM, Harper DAT, Gibbard PL, Car N. The International Commission on Stratigraphy

(ICS) International Chronostratigraphic Chart. September 2023. [stratigraphy.org]

Lundberg

JG. Chordata. The Tree of Life Web Project. Version 1 January 1995 (under

construction). [tolweb.org]

Stewart TA, Lemberg JB, Daly A, Daeschler EB, Shubin NH. A new elpistostegalian from the Late Devonian of the Canadian Arctic. Nature. 2022;608(7923)563-8. [nature.com]

Lhéritier

M, Edgecombe GD, Garwood RJ, Buisson A, Gerbe A, Koch NM, … Perrier V. Head

anatomy and phylogenomics show the Carboniferous giant Arthropleura belonged to

a millipede-centipede group. Science Advances. 2024;10(41)eadp6362. [science.org]

Liang

X, Wen S, Yang D, Zhou S, Wu S. Dinosaur eggs and dinosaur egg-bearing deposits

(Upper Cretaceous) of Henan Province, China: occurrences, palaeoenvironments,

taphonomy and preservation. Progress

in Natural Science. 2009;19(11)1587-601. [sciencedirect.com

Rieppel O. Die Gliedmaßen der Tetrapoden - ein aktuelles Problem der

Evolutionsforschung. Naturwissenschaften. 1993;80(7)295-301. [link.springer.com]

Smithson TR, Wood

SP, Marshall JE, Clack JA. Earliest Carboniferous tetrapod and arthropod faunas

from Scotland populate Romer's Gap. Proceedings of the National Academy of

Sciences. 2012;109(12)4532-7. [scholar.google]

Coates MI. The

Devonian tetrapod Acanthostega gunnari Jarvik: postcranial anatomy, basal

tetrapod interrelationships and patterns of skeletal evolution. Earth and

Environmental Science Transactions of the Royal Society of Edinburgh,

1996;87(3)363-421. [cambridge.org]

Swartz B. A marine

stem-tetrapod from the Devonian of Western North America. PLOS ONE.

2012;7(3)e33683. [ncbi.nlm.nih.gov]

Pierce SE, Clack

JA, Hutchinson JR. Three-dimensional limb joint mobility in the early tetrapod

Ichthyostega. Nature. 2012;486(7404)523-6. [academia.edu]

Boisvert CA. The

pelvic fin and girdle of Panderichthys and the origin of tetrapod locomotion.

Nature. 2005;438:1145-7. [academia.edu]

Ahlberg PE. Follow the footprints and mind the gaps: a new look at the origin of tetrapods. Earth and Environmental Science Transactions of the Royal Society of Edinburgh. 2018;109(1-2)115-37. [cambridge.org]

Перлин БЗ, Андриеш ВН, Бибикова ЛА. Иннервация

тазобедренного сустава человека в норме и при туберкулезном коксите. Кишинев:

Штиинца, 1977.

Ансеров НИ. Синовиальные складки (внутрисуставные

связки) тазобедренного сустава человека. Журн. теоретич. и практич. мед.

1929;3-4:249-74.

Маркизов ФП. О круглой

связке бедра. Архив анатом гистол и эмбриол. 1939;20(2)286-311.

Саввин ВН. Кровоснабжение тазобедренного сустава.

Хирургия. 1902;11(64)461-70.

Тонков В. Анатомия человека. Т. 1. Общая часть.

Система органов движения. Ленинград: Медгиз, 1946.

Clack JA. The

fish–tetrapod transition: new fossils and interpretations. Evolution: Education

and Outreach. 2009;2(2)213-23. [evolution-outreach.biomedcentral.com]

Lebedev OA, Coates

MI. The postcranial skeleton of the Devonian tetrapod Tulerpeton curtum

Lebedev. Zoological Journal of the Linnean Society. 1995;114(3)307-48. [academic.oup.com]

Clack JA. An early

tetrapod from ‘Romer's Gap’. Nature. 2002;418(6893)72-6. [nature.com]

Clack JA, Finney

SM. Pederpes finneyae, an articulated tetrapod from the Tournaisian of Western

Scotland. Journal of Systematic Palaeontology. 2005;2(4)311-46. [tandfonline.com]

Lombard RE, Bolt

JR. A new primitive tetrapod, Whatcheeria deltae, from the Lower Carboniferous

of Iowa. Palaeontology. 1995;38(3)471-94. [palass.org]

Panchen AL,

Smithson TR. The pelvic girdle and hind limb of Crassigyrinus scoticus

(Lydekker) from the Scottish Carboniferous and the origin of the tetrapod

pelvic skeleton. Transactions of the Royal Society of Edinburgh: Earth

Sciences. 1990;81(1)31-44. [cambridge.org]

Smithson TR. The

morphology and relationships of the Carboniferous amphibian Eoherpeton watsoni

Panchen. Zoological Journal of the Linnean Society. 1985;85(4)317-410. [academic.oup.com]

Francis ETB. The anatomy of the salamander. Oxford: The Clarendon Press,

1934. [archive.org]

Herbst EC, Manafzadeh AR, Hutchinson JR. Multi-joint analysis of pose viability supports the possibility of salamander-like hindlimb configurations in the Permian tetrapod Eryops megacephalus. Integrative and Comparative Biology. 2022;62(2)139-151. [academic.oup.com]

Long JA, Niedźwiedzki G, Garvey J, Clement AM, Camens AB, Eury CA, ... Ahlberg PE. Earliest amniote tracks recalibrate the timeline of tetrapod evolution. Nature. 2025 (14 May). https://doi.org/10.1038/s41586-025-08884-5 [nature.com]

Welcker H. Ueber das Hüftgelenk, nebst einigen Bemerkungen über Gelenke überhaupt, insbesondere über das Schultergelenk. Zeitschrift für Anatomie und Entwicklungsgeschichte. v. His u. Braune. Band 1. Leipzig: von F.C. Vogel, 1876: 41-79. [biodiversitylibrary.org , books.google]

Ключевые слова:

ligamentum capitis femoris, ligament of head of femur, ligamentum teres, круглая связка, связка головки бедра, палеонтология, эволюция, животные

NB! Добросовестная практика использования: копирование для целей критики, обзора, комментариев, исследований и частного изучения в соответствии с Законами об авторском праве: Copyright Laws of the US: 17 U.S.C. §107; Copyright Law of the EU: Dir. 2001/29/EC, art.5/3a,d; Copyright Law of the RU: ГК РФ ст.1274/1.1-2,7.